网络舆情在群体性事件中的作用分析

钟云华 余素梅 喻丽霞

摘要:如果政府能有效引导网络舆论,网络舆情的就能发挥充当群体性事件酝酿期发现苗头的“警报器”、扩大期消除矛盾的“润滑剂”与消弭期的政府工作改革的“意见箱”的正面就用;反之,其发挥充当群体性事件酝酿期引发事件的“导火索”、扩大期助长事态蔓延的“助燃剂”与消弭期激发原有矛盾的“发酵池”的负面作用。为了发挥网络舆情在群体性事件中的正面作用,抑制网络舆情在群体性事件中的负面作用,我国需要建立公开透明的网络信息沟通平台、健全完善网络法律法规体系、营造和维护良好的网络环境与加强对网络舆情的正确引导。

关键词:网络舆情;群体性事件;信息沟通

我国正处于社会转型期,转型在促进经济发展、社会进步的同时,也增加了社会的不稳定因素,突出表现之一就是群体性事件数量不断增长;与此同时,我国也正处于信息化的时代潮流之中,互联网迅速发展,成为公众表达社情民意最为普遍的方式之一,越来越多的社会民众在互联网上“积聚”,对某些事件持续关注、发表观点看法、提供解决建议,形成网络舆情。两者的相互交织,使得网络舆情在群体性事件中成为一把“双刃剑”,如果政府引导得当,就会在群体性事件的防范与治理中产生重要的正面作用;如果引导失范,就会在群体性事件的发生、扩大与消弭时产生不可忽视的负面作用。

一、我国互联网与群体性事件发展现状

近年来,我国网民用户数量持续增加,网民队伍不断壮大。根据中国互联网信息中心发布的统计报告显示,近年我国网民数量一直处于高速增长状态,具体情况:

20##年我国网民的数量才0.59亿,20##年网民数量就达2.98亿,20##年我国网民的数量已突破4亿大关,达到了4.2亿的规模,互联网普及率持续上升至3l.8%,平均四个中国人之中就有一个是网民。到20##年12月底,我国互联网得到进一步发展,网民数量达到6.15亿,互联网普及率为42.1%。从上面这些数据可以判断,我国已经进入互联网时代,网络不仅成为民众日常生活中不可缺少的组成部分,而且逐渐成为民众表达意愿与诉求利益的重要途径,也是民众参与政治、社会生活的重要渠道,影响力不断增强。

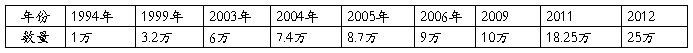

与互联网迅速发展相伴随,我国群体性事件一直保持着上升趋势,贵州瓮安事件、湖北石首事件、广东乌坎事件与甘肃陇南事件,都是近年群体性事件的典型代表。为了更好地反映近年来我国群体事件的发展趋势,本文根据相关资料,将历年群体性事件数量整理至表1。

表1 1994-20##年中国群体性事件数量统计表(单位:起)

数据来源:中国法制网舆情监测中心《20##年群体性事件研究报告》

由表1可知,我国群体性事件从1994年的1万起增加到20##年的7.4万起,增长了6倍,20##年,群体性事件数量更是比20##年翻了一倍之多,超过18万起。到20##年年底,我国群体性事件发生数量更呈高态增长,达到25万起之多。群体性事件在数量逐年上升的同时,其危害性与破坏性也在不断加剧,群体性事件的策划者和参与人员越来越多地采取各种违法犯罪行为发泄不满情绪,围攻冲击基层党政机关、阻断交通、扣押人质,个别地方发生破坏公共设施、打砸乡镇政府和县政府的局部骚乱,甚至发生大规模的打、砸、抢烧等违法犯罪行为,严重威胁到了社会的稳定,扰乱了正常的社会秩序。

当互联网迅速发展并成为公众社情民意的表达方式并且是较为开放的意愿表达方式时,网络成为民众参与群体性事件的重要渠道,在事件演化过程中,网络上往往会形成强大的“井喷型”网络舆情,对政府、对社会形成巨大的舆论压力,并影响着事件发展的态势,网络舆情在群体性事件中正面作用和负面作用正在不断凸显,及时监控、准确研判、合理引导网络舆情,已经成为政府治理群体性事件的重要先决条件。因而,在社会转型期,科学评价网络舆情在群体性事件中的正面作用与负面作用,并提出一系列引导网络舆情的政策建议,是各级政府必须认真思考的课题。。

二、网络舆情在群体性事件中的正面作用

导致群体性事件发生的原因有很多,其中一个不容忽视的原因就是沟通渠道不畅,民众的合理诉求得不到有效回应。网络的普及、快速发展以及人们民主参与意识的提高,使得互联网这种新型媒介成为了民众利益表达的首选渠道,从而在群体性事件的形成、发展与消弭期中发挥着重要的正面作用。

1.群体性事件酝酿期发现苗头的“警报器”

在网络通讯发达的今天,互联网成为最大的信息传播平台。民众利用网络表达诉求、反映问题甚至宣泄不满情绪,并且这些表达信息能在短时间内够迅速传播,引起社会的关注。如果政府部门和领导者关注网络舆情,利用互联网来了解民众的想法和心声,重视民众在网络舆情中所反映的问题与表达出来的利益诉求,就能够在群体性事件的酝酿期及时发现问题、解决问题,把群体性事件的危害化解在萌芽状态。如20##年重庆的出租车罢运事件,“早在此前近一周,11月3日要罢运的消息就已经通过传单、网络等形式,在各个出租车公司的承包车主和司机之间传开”,重庆市相关部门在出租车罢运事件的酝酿期就通过网络获悉了群体性事件的苗头后,快速、准确地采取了应对措施,为积极引导舆论争取了主动权。所以,如果政府相关部门关注网络上的热点问题,利用网络舆情的“警报器”作用,分析判断可能发生的状况,事先制定有效的预警机制,发现群体性事件的苗头,就能将群体性事件控制在未然状态。

2.群体性事件扩大时期解决矛盾的“润滑剂”

群体性事件在初始时可能只是民众表达不满和诉求利益的一种方式,但这种表达与诉求如果没有得到政府部门或者相关决策者的积极回应,问题没有解决,参与表达与诉求的人数会不断增多,群体性事件爆化的风险增大。因此,如果群体性事件在酝酿期没有得到化解,在群体性扩大时期,能否让利益冲突主体加强多边双向沟通化解矛盾,成为控制群体性事件蔓延的关键。网络不仅是社会公众参与公共事务及表达利益诉求的重要平台,也是政府及其他相关利益主体发布信息与了解社会动态的重要工具。群体性事件的相关利益主体尤其是政府部门如在事件发生后的第一时间内利用互联网等媒介做出积极的回应,公布事件的相关信息,密切关注网络舆情并对网络舆情进行正确的引导,能有效防止事态进一步恶化。例如,上述案例中面对愈演愈烈的出租车司机罢运事件,重庆市主要领导没有回避问题,而是尊重网络舆情,利用网络平台主动与出租车司机进行面对面座谈,倾听出租车司机的困难和诉求,从而拉近了政府与出租车司机之间的心理距离,解决各利益冲突主体之间的矛盾,使得出租车运营秩序得到迅速恢复;同时利用网络平台及时发布事件真实信息,使社会公众及时准确了解事实真相及发展进程,避免更多的人参与到群体性事件中间来。可见,在群体性事件的扩大期,如果利益冲突主体尤其是政府能够利用网络建立合理平等的沟通平台,及时和民众进行沟通,提出可行的解决意见,有效引导网络舆情,从而使网络舆情成为解决矛盾的“润滑剂”,能达到有效控制群体性事件进一步扩大的势头。

3.群体性事件消弭期政府工作改革的“意见箱”

如果利用得当,网络舆情不仅在群体性事件的酝酿和扩大期发挥了重要正面作用,而且还能在群体性事件的消弭期成为政府工作改革的“意见箱”。群体性事件结束后,社会公众不仅利用互联网平台表达对群体性事件的反思与感想,而且可以利用互联网平台为政府工作改革完善提供有参考价值的对策建议,有利于政府推进相关工作,深化改革,防止群体性事件的再次发生。如在20##年成都“6.5”公交车燃烧群体性事件的消弭期,政府有效引导网络舆情,成功将公众的视线从案件本身转移到对案件的定性以及如何对城市公交改造进行建议上,上至政府职能部门、下至普通百姓,纷纷在互联网上表达自己的反思:为什么成都会发生这类事件?今后该采取哪些有力措施,以避免类似灾难的发生?短短几天内,网友在大成网征集公交改进意见帖中留下了长达19页的帖子,提出了诸多建设性的意见.,网络舆情成为成都市政府改善公交系统的的“意见箱”。由此可见,在群体性事件的消弭期,如果政府积极引导网络舆情,网络舆情便会充当政府听取民情民意的“意见箱”,政府部门和决策者可以更方便通达互联网了解民众的需求和建议,有利于调整政策,深化改革,有效避免类似群体性事件再次发生。

三、网络舆情在群体性事件中的负面作用

当然,互联网也是一把双刃剑,如果政府不能有效引导网络舆情,由于互联网的虚拟性与开放性,民众就会在互联网上发表带有负向性质的情绪、意愿和态度,网络舆情就会成为群体性事件发生期的“导火索”、扩大期的“助燃剂”与消弭期的“矛盾发酵池”,网络舆情就会在群体性事件中发挥不可忽视的负面作用。

1.群体性事件酝酿期引发事件的“导火索”

在群体性事件的酝酿期,其参与主体往往是利益直接相关者,人数较少,矛盾相对而言较为简单。但如果政府不能有效引导网络舆情时,即使普通的微小事件,经网络舆情的发酵与推动,也会转化为利益相关者与不相关者都参与的、人数较多的、矛盾复杂的群体性事件,网络舆情反而会成为群体性事件的“导火索”。如20##年“我爸是李刚”这起高校撞车门事件,网络舆情就是一根重要的“导火索”。事件之初,网友转帖传统媒体的跟踪报道,网民在论坛和贴吧对肇事者进行声讨甚至“人肉搜索”,将事件推向了全国舆论关注的风口浪尖,不断扩散。此后,网友爆料李刚家有多处房产,与公务员的收入不符;更有人爆出该校校长学术作假,在网上掀起又一翻争议高潮。事件之末,肇事者被捕入狱,案件进入司法程序,网络上关于该事件的热议仍未消退,仍有更多的人借机表达对社会的不满,提议集体静坐抗议。这起事件本身是一起普通的交通案件,却由于网络舆情的作用逐渐演变为众多网民参与的虚拟性群体性事件。网络舆情之所以成为群体性事件的“导火索”,是因为互联网具有开放性、跨越性以及快速传播等特点,而政府又不能对互联网上的信息进行有力控制,使得网民有较强的隐匿性,他们可以在网络上肆无忌惮地发言或者表达内心的不满情绪,事件的参与者从最初的直接相关利益者再到大规模群体参与,形成规模效应,最终导致群体性事件的爆发。

2.群体性事件扩大时期事态蔓延的“助燃剂”

网络是一把双刃剑,在群体性事件的扩大时期,如果政府不公开信息,有效引导网络舆情,谣言就会借助网络平台迅速传播。民众在谣言的鼓动下,打抱不平、同情心理极度膨胀,就会大规模参与到群体性事件之中来,使得群体性事件事态不断蔓延,矛盾不断激发,烈充不断扩大,事件的局面和事态愈发难以控制。湖北石首事件就是最典型的因为网络舆情而致使事态蔓延的群体性事件。据不完全统计,在石首事件发生后的约80个小时内,百度贴吧“石首吧”中出现了近500个与此案有关的主帖;在用手机发布和浏览信息的“微博客”网站上,仅一名网友“实时直播”的石首事件消息就约有140条;在一些播客网站,出现了不止一段网友用手机拍摄的酒店起火和警民冲突的视频。在石首事件发展过程中,政府报道的信息含糊其辞,不能让人信服,未能起到积极回应的效果,更加使得谣言满天飞,助长了事态蔓延的趋势。由此可知,在群体性事件发生后,如果政府部门没有抢占先机,夺得第一时间的话语权,及早发布事件的相关信息和真相,积极引导网络舆论往正面发展,突发事件一经互联网蔓延开来,事态不断扩大发展,控制和解决的难度将会加大,网络舆情就会成为群体性事件扩大蔓延的“助燃剂”。

3.群体性事件消弭期原有矛盾的“发酵池”

互联网已成为重要的舆论“集散地”,具有强大的动员能力。它在事件消弭期所产生的正面意义在成都公交车燃烧事件中已经表现出来了,但其在这一时期可能的负面影响也绝对不能低估。在群体性事件的消弭期,一旦政府的处理不能满足民众的要求,就会激起民众的极度不满和愤恨。网民通过互联网联合声讨和抨击政府部门,网络舆论掀起新的浪潮。事件不但得不到有效解决,反而会使原有矛盾死灰复燃,形成新一轮的规模更大、事态更严重的群体性事件。在20##年的9月的乌坎事件中,上访村民聚集打砸、毁坏公共财物,冲击村委会和派出所,甚至与进村维持秩序的民警发生冲突。对此,当地政府部门高度重视,第一事件赶赴现场组织工作,回应村民诉求,事态得到平息。但在11月中旬,一些村民利用互联网发布消息,计划组织11月21日游行上访,事件又起波澜。数百民村民聚集在市政府门口非正常上访,村民在组织者策划下罢市、罢渔。在政府部门的协调下,事件直至26日才得到平息,乌坎村恢复正常秩序。可见,互联网在群体性事件的消弭期所产生的作用不容忽视。网络舆情能够激化原有的矛盾,引发人们的共鸣,导致不满舆论在网络中不断弥漫,推动原有群体性事件的新一轮发酵。

四、利用网络舆情化解群体性事件的对策

当前,互联网对群体性事件的影响力正在日益增强。在群体性事件的预防与治理中,政府部门和决策者应高度重视网络舆情在群体性事件酝酿、扩大与消弭期中所起的正面作用与负面作用,并需要采取积极的、有针对性的应对措施,发挥网络舆情在群体性事件中的正面作用,抑制网络舆情在群体性事件中的负面作用,提高预防和治理群体性事件的能力。根据我国国情,我国目前主要应从以下几个方面入手利用网络舆情化解群体性事件:

1.建立公开透明的网络信息沟通平台

政府需加强和民众的沟通交流,及时掌握民众内心的想法和需求,建立和完善开放的信息沟通渠道,做好群体性事件预防和处理的基础工作。首先,要建立一些专门性民意表达的网站平台,了解民众的合理利益诉求。同时政府也应重视信息的公开透明化,切实保证民众的知情权,不断加强和网民的互动交流并及时对民众的诉求和意见做出积极的回应,切切实实做到执政为民。其次,重视网络热点话题的汇集分析工作。群体性事件常常由一些碰及社会敏感话题的事件引发,因此要及时掌握网络上的敏感议题和一些带有倾向性、敏感性的不利于社会稳定的信息,并迅速做出有针对性的应对,把还在酝酿期的群体性事件扼杀在萌芽状态。

2.健全完善网络法律法规体系

现阶段我国缺失完善的规范网络信息传播的法律法规,导致网络信息传播过程中的一些行为不受法律法规的约束,出现无法可依的局面。一些网民强调自身在互联网自由言论的权力,将互联网当作发泄不满情绪、散播虚假消息、宣扬极端思想制造混乱的窗口,却忽视了权力和义务相对等,这不利于互联网安全和社会的稳定。因此,建立和完善网络立法机制,实现网民权力和义务的统一对于预防和处置群体性事件就显得十分必要。政府部门应根据我国互联网发展过程中出现的新问题,有针对性地从法规层面对网络中的具体行为做出具体的规定,并适当修改规定以适应互联网的迅速发展。通过健全网络法律法规体系,使网民权责相等,实现网民真正的言论自由。

3,营造和维护良好的网络环境

互联网在群体性事件中产生影响不单单是互联网与群体性事件相作用的结果,基于互联网产生的群体性突发事件必然要求更多的主体共同参与来解决。不仅需要政府部门和决策者及时发现事件发生的苗头,对网络上的信息和舆论进行疏通和引导,还需要网络媒体和网民意识到自身的责任和义务所在。网络媒体应该把还原事实真相作为最基本的报道原则,适当和政府、民众进行沟通互动,交流信息,及时了解事情的真相,而不是蓄意炒作将事件推向全国关注的风口浪尖。民众则应该用理性、谨慎的态度面对互联网上传播的各种信息,保持冷静理智,对信息进行客观分析,辨别真假。另外,网民要注意自身在互联网上的言语和行为,在享受自由发言这一基本权力的同时,履行好自己应尽的义务,维护好互联网的秩序;合理控制好自己的情绪,不能把网络当作自己肆意发泄不满情绪的窗口。

4.加强对网络舆情的正确引导

“从近年来处置重大突发事件的情况来看,处理比较好的,都是政府有关部门在第一时间内做出积极反应,新闻媒体给与客观及时充分的报道,有效地引导了舆论,使民众能够冷静理智、积极配合,使事件得以妥善解决。”在信息高速传播的互联网时代,各种虚假报道和恶意炒很容易误导民众,引发他们不满情绪的高涨,从而扩大群体性事件的事态。因而,加强群体性事件网络舆情的引导和疏通,争夺在互联网上的话语权,形成正面的主流舆论,是控制群体性事件事态发展方向的重要保障。首先,要建立及时有效的信息发布机制,在群体性事件发生后的第一时间内公开发布相关的信息,表明政府的立场和态度,准确及时地公布事情的真相。在互联网快速传播的环境下,采取封锁消息的方式来减小影响往往只会适得其反,失去控制舆论的先机条件,导致政府的被动。其次,要充分发挥互联网的舆论引导作用。互联网上各种相关的信息和舆论对群体性事件的影响不容小觑,政府应及时对其进行正确的引导,晓之以情,动之以理,以理服人。通过网络和民众进行积极的沟通,借此改变他们错误的态度和想法,使群体性事件的事态在控制范围内朝好的方向发展。

第二篇:突发群体性事件网络舆情信息传播复杂网络预测模型分析

MicrocomputerApplicationsVol.27,No.2,2011

文章编号:1007-757X(2011)02-0028-02研究与设计微型电脑应用20xx年第27卷第2期

突发群体性事件网络舆情信息传播复杂网络预测模型分析

童亚拉

摘要:传统的人文领域研究方法,只能对突发群体性事件舆情信息传播的过程和个体交互的机制,给出定性的描述,无法进行定量研究,从自然学科的角度出发,运用复杂网络理论,研究突发群体性事件舆情信息传播的演化机理,对构建舆情信息流动的预测模型,进行了分析。

关键词:突发群体性事件;网络舆情信息传播;复杂网络;预测模型

中图分类号:TP393.02文献标志码:A

0引言

20世纪90年代以来,我国社会结构进入急剧变革的转型

期,大量社会经济矛盾交织在一起,全国突发群体性事件数

量已由年1万起增至6万余起,参与人数也由70万增至300

多万,特别是近年来发生的突发群体事件给国家带来多方面

的损失,如20xx年贵州“瓮安事件”、20xx年湖北“石首事

件”等。因此研究分析此类事件的发生背景,制定相应对策

显得十分迫切,而网络舆情是群体性事件发展演变的一个重

要因素,其中信息的网络传播常直接引发群体性事件,或间

接推动群体性事件的恶性发展。

1背景

突发性群体事件是由临时的、自发的同类个体组成的整

体,由于某种共同要求,造成对社会具有不平常影响的事情,

其从发酵到爆发都伴随相关信息传播活动。而网络信息传播

是指民众以网络为平台,借助网络论坛(BBS)、网络聊天

(Chatting)、博客(Blog)、维客(Wiki)、电子邮件(E-mail)及网

络新闻组(UsernetNews)等网络渠道,围绕即将发生或已发

生的群体性事件发布信息。当传播途径从传统渠道向互联网

等途径转移后,出现了流言广泛传播,难以实施有效控制或

澄清;舆情信息传播速度快、范围广、影响大;信息交流呈

现非理性化、情绪化倾向的新特征。网络舆情是群体性事件

发展演变的一个重要因素,它常直接引发或间接推动群体性

事件的恶性发展。人民网舆情监测室7月份首次发布了《2009

年上半年地方应对网络舆情能力排行榜》,湖北石首市政府

被研判为应对严重失当,存在重大缺陷,而湖北巴东县政府

则被判为表示政府应对存在明显问题,处倒数一、二位。由

此可见,如何迅速了解和把握网络的脉搏,及时回应公众疑

问?如何依法依规向民众提供最新最快最全的真实信息、引

导舆论、掌握主动、消除谣言和误解,这是当前各级权力机

关面临的重大课题。

目前已有诸多学者开始研究探讨突发群体事件舆情信

息传播规律。王永福、肖峰从新闻传播学角度对基层突发性

群体事件的舆情信息传播规律,做出分析并对舆论引导提出相应策略[1];杨久华研究分析了网络群体事件发生的模式、趋势并提出采取建立健全防范协作机制、加强网络舆情引导、及时掌控事件的发起人和组织者及构建利益整合机制等策略措施[2];罗成琳、李向阳通过总结我国现阶段突发性群体事件的典型案例,分析了突发性群体事件演化的主要影响指标和主要影响因素,从系统分析的角度,构建了突发性群体事件的静态结构和动态流程[3];彭知辉指出群体性事件发展过程中,舆情信息传播的特点是信息传播形式的多样性、内容的庞杂性、影响的联动性、方式非正式性等等[4]。这些基于传统人文领域的研究方法,只能对信息网络传播的过程和个体交互的机制给出描述,从定性的角度分析总结突发群体性事件的信息网络传播的成因、流程、规律,无法进行定量的研究,没有研究信息网络传播本身的特征对突发群件性事件的影响,无法准确分析信息网络传播的时机、事件因素的影响权重、传播方式与途径,也没有对信息网络传播的演化过程进行仿真研究。目前已有学者开始从自然学科的角度研究信息网络传播模型,如20xx年张立在博士论文《网络舆论传播中若干算法的研究》中,针对当前舆论传播模型研究中所广泛采用的几种传播媒介存在的问题,通过对国内某网络社区的统计,得出了网络舆论传播媒介的真实特性,提出了适合进行网络舆论传播研究的一般传播媒介模型即网络生长模型,并在此基础上对其性质进行了考察,从而给出了一个网络舆论传播媒介模型,提高了网络舆论传播模型中,传播媒介的合理性和真实性。突发群件性事件舆情信息网络传播的研究,是新兴的社会科学与自然科学交叉的研究领域,既涉及自然科学领域,又涉及社会科学领域立足于网络拓扑结构研究信息的传播,发掘的信息网络传播演化模型并得出有意义的诊断,能为有关管理层提供定量解释和对策,这样的研究工作目前尚不多见。因此,在复杂的网络环境下,在充分了解网络拓扑结构的基础上,分析微观节点传播的机制,从理论上解释突发群体性事件舆情信息网络传播的形成过程和传播的机制,掌握舆情信息网络传播规律,控制事件的发展,结合危机处理的一般方法,对认识、预测和引导事件的发生发展,有着重要的理论意义和现实意义。

———————————

基金项目:湖北教育厅人文社会科学研究重点项目(2010d025);武汉市社会科学研究基金(whsk10087);湖北省教育厅科学研究计划重点项目

(D20091406);湖北工业大学博士科研启动基金(BSQD0830)

作者简介:童亚拉,女,湖南桃源人,湖北工业大学理学院,博士,副教授,主研领域:智能计算,复杂网络,数据挖掘,湖北武汉430068

28

MicrocomputerApplicationsVol.27,No.1,2011研究与设计微型电脑应用20xx年第27卷第1期2复杂网络理论

复杂网络是指由一个点集V(G)和一个边集E(G)组成的

一个图G(V,E)。近年来,由于计算机数据处理和计算能力

的飞速发展,科学家们发现现实中的大部分网络,既不是规

则网络,也不是完全随机的网络,而是具有与前两者截然不

同统计特征的复杂网络。如果将群体中的每个个体(人或企

业)看作一个节点、个体之间的关系看作一条边,那么整个

群体就构成一个复杂的网络。复杂网络形式在现实生活中随

处可见,例如因特网、社会人际网络、公司间商务关系网络、

食物网、论文之间相互引用而形成的网络等。大量的实证研

究发现,大多数现实生活中的网络都具备“小世界”

(Small-World)特性——高集聚、短距离,即是小世界网络或

无标度网络[5],前者引入了小世界网络模型,以描述从完

全规则网络到完全随机网络的转变。小世界网络既具有与规

则网络类似的聚类特性,又具有与随机网络类似的较小的

平均路径长度[6]。后者指出许多实际的复杂网络的连接度

分布具有幂律形式。由于幂律分布没有明显的特征长度,该

类网络又被称为无标度(Scale-Free)网络[7]。加入复杂网络

研究的学者主要来自图论、统计物理学、计算机网络研究、

生态学、社会学以及经济学等领域,研究所涉及的网络主要

有:生命科学领域的各种网络(如细胞网络、蛋白质-蛋白

质作用网络、蛋白质折叠网络、神经网络、生态网络)、

Internet/WWW网络、社会网络,包括流行性疾病的传播网

络、科学家合作网络、人类性关系网络、语言学网络等等;

主要方法包括数学上的图论、物理学中的统计物理学方法和

社会网络分析方法。

网络结构与行为的关系研究,是复杂网络理论的一个重

要研究方向,如渗流理论与传染病模型SIR(Susceptive

InfectedRecoveredorRemoved)和SIS(SusceptiveInfected

Susceptive)模型[8]。无标度网络中对SIR和SIS模型中,感

染总人数比例与传染率的关系研究表明,疾病传播的强度临

界值Bc→0,即在无标度网络中,无论传播强度(传染率)多

么小,疾病都能持久存在。由于真实网络都是有限大的,M

ay和Lloyd研究了无标度网络上传播行为的有限尺度效应,

指出有限大的无标度网络存在正的传播强度临界值[9]。

3信息传播模型的复杂网络分析

引入复杂网络技术对突发群体性事件的信息网络传播,

进行深入研究的目的,是通过分析信息传播网络拓扑结构的

复杂性,进一步分析突发性群体性事件舆情信息传播的复杂

性,并根据复杂网络技术理论,寻找潜藏在信息传播网络“无

序”中的“有序”,从而为控制与引导突发群体性事件的发

生发展提出有效建议。因此,要弄清信息传播规则,需要研

究以下几个问题:

(1)突发群体性事件信息传播过程中的复杂网络特征。

舆情信息的传播构成具有小世界特征和无标度性质的复杂

网络,找出舆情传播媒介的真实特性,建立模拟传播网络,

比较复杂网络和舆情信息传播社会网络的异同,为构建传播

模型打下基础。

(2)应用复杂网络理论构建舆情信息网络生长模型。

通过改变网络的各种统计特征如社团结构分析、平均长度、

29聚类系数和网络度分布,观察突发群体性事件舆情信息传播的变化情况,研究这些参数对舆情信息传播及事件发生的影响,建立传播模型。(3)对所建模型进行仿真以结果证明其有效性及合理性。利用计算机仿真和随机分析等方法模拟舆情信息的网络传播过程,运用相关统计技术和手段,画出不同参数对舆情信息传播的影响图,分析观察结果,找出原因,验证模型与现实社会生活中的现象一致性,并得到传播规律。由于突发群体性事件中,信息传播与网络疾病传播具有某些类似,而学者们已就此类问题给出了大量的理论研究结果,因此我们可以这些理论结果为出发点,结合突发群体性事件舆情信息传播的特点,通过建立舆情信息传播的演化模型来研究舆情信息传播。由于建立的传播演化模型不是可以解析的数学方程,而是一套转化规则,模型结果是对模拟演化过程的结果将通过统计得到,这种过程模拟也是网络上疾病传播研究经常采用的方法。(1)建立信息传播网络。要研究突发群体性事件信息传播演化机制,第一个工作是建立一个舆情信息传播网络,可利用已有方法来建立网络,如某城市中一天电话通话记录建立社会网络,网络中节点代表电话号码,边联结两个通话的电话号码,也可选择Internet网作为研究对象,分析其上信息传播规律。由于网络巨大,直接运行模拟信息的传播算法非常耗时,需优化网络,使其既保留原网络的特性如无标度特性、小世界效应和度分布特性,也保证网络的连通性,算法才能高效运行。(2)确定信息传播的原则。设定网络中的节点对某事件的感知状态,如正面的认知状态、负面的认知状态、不能确定的认知状态等。同样一件事不同的人会有不同的认知态度,对一个人来说正面的态度在另一个人看来可能并非如此,在信息网络中会存在不同的态度评价,因此必须要确定3种不同认知态度的传播概率。此外,认知信息在传播过程的交互作用。现实生活中由于舆情信息传播的随机性,一个人对某件事可能收到3种不同态度的信息,存在信息冲突的情形;同时还存在时间的延续问题,随时间的延续,传播信息的可能性降低,对已经了解的舆情信息也不易传播,因此需要确定上述两种情形下舆情信息传播的概率。(3)舆情信息传播过程的仿真研究。写出认知信息在信息网络传播时网络中节点的状态转移方程,分别讨论网络的统计特征如社团结构分析、平均长度、聚类系数和网络度分布对舆情信息传播的影响,画出认知态度随时间变化的曲线以及最终传播范围,计算不同传播概率值,从而得到相应规则等结论。4结论由于基于传统人文领域的研究方法,只能从定性的角度分析总结突发群体性事件的信息网络传播的成因、流程、规律,无法进行定量的研究,本文通过分析信息传播网络拓扑结构的复杂性,进一步分析突发性群体性事件舆情信息传播的复杂性,从而研究突发群体性事件舆情信息传播的演化机理,分析舆情信息传播的时段性特征,仿真舆情信息演进的趋势,比较传播网络的统计特征的影响,构建舆情信息流动的预测模型。(下转第39页)

MicrocomputerApplicationsVol.27,No.2,2011

表1

小区用户数1000500010000200002500030000400005000060000750008000090000100000

未优化分析情况下的仿真数据呼叫用户数

67xxxxxxxxxxxx819312562315937134666496255946263

损失用户数

041750771251743064106587218891061

呼损率01.29%2.52%4.07%5.11%6.47%6.79%9.69%11.04%14.1%14.53%15.89%16.94%

开发应用微型电脑应用20xx年第27卷第2期

PRACH过程中使用PRACH信道发送RACH消息,并顺利完成随机接入的过程,有效地降低呼损率,提高系统性能。

0.180.160.140.120.1呼呼0.08呼0.060.040.020

系系系系系

系系系系系

由表1的结果可得:根据目前系统中的配置情况,要使呼损率保持在小于5%的范围内,小区的最多用户数只能达到20000人。然而,当小区中的用户数增长到100000人,系统的呼损率达到了16.94%,这超出了系统所允许的范围。

优化分析后的仿真数据如表2所示。

表2

小区用户数1000500010000200002500030000400005000060000750008000090000100000

优化分析后的仿真数据

损失用户数

0011023xxxxxxxxxxxx10274305

呼损率000.15%0.86%1.5%1.89%2.02%2.79%3.26%4.11%4.26%4.83%4.94%

723036581167153019532481311837454650492956706170呼叫用户数

0123

456小小小小小

78910x10

4

图5小区用户数与呼损率的关系

4总结

初始随机接入过程是无线通信系统中通信建立的关键部分,当3G用户逐渐增多时,大量的用户的接入请求将会导致现有的系统性能大大降低,甚至崩溃。本文提出的初始接入过程进行优化配置相对于原系统的配置来说,能够满足更多的用户的接入,有效地降低了系统呼损率,增加了系统容量。

参考文献

[1]3GPPTS25.221,PhysicalChannelsandMappingof

TransportChannelsontoPhysicalChannels(TDD)[S].2003.

[2]3GPPTS25.224,PhysicalLayerProcedures(TDD)[S].

2003.

[3]李小文,李贵勇,陈贤亮等.TD-SCDMA第三代移动通信

系统、信令及实现[M].北京:人民邮电出版社,2003:140-146.

[4]段玉宏,夏国忠,胡剑等.TD-SCDMA无线网络设计与规

划[M].北京:人民邮电出版社,2007:169-170.

[5]陆鹏.一种基于泊松分布话务模型的话务量测试方法和

装置[P].中国专利:200510005395.5,2009-07-22.

[6]陈晶,张银城,吴本寿.一种TD-SCDMA的子信道配置和

选择方法[P].中国专利:200410009545.5,2008-09-03.

(收稿日期:2010-07-02)

由表2的结果得到:在与原系统小区用户数相同的的情况下,通过优化整个初始接入过程,系统的呼损率有了明显的降低,而且都小于呼损范围5%,这与系统要求的呼损率相吻合,说明优化分析后的系统具有可行性。

根据表1和表2的仿真结果,将其绘制成图形,如图5所示。从图中可以看出,未优化配置的系统,随着用户数增加,在初始接入的过程中,用户抢占信道、发生碰撞的概率比较大,造成大量的呼叫用户无法接入系统,系统呼损率急剧增长,从而降低了用户的QoS,影响了系统的性能和容量;而进行优化配置后,通过更改碰撞机制、重新配置接入信道参数,增加PRACH信道的条数,可以满足更多的用户在

(上接第29页)

[5]

参考文献

[6]

[1]王永福,肖峰.基层突发性群体事件的信息传播规律与舆

论引导策略[J].东南传播,2009,6(58):65-68.[2]杨久华.当前我国网络群体事件发生的模式、趋势及其防

范策略[J],江西公安专科学校学报,2009,3(131):39-42.[3]罗成琳,李向阳.突发性群体事件及其演化机理分析[J].中

国软科学.2009,6:163-171,177.

[4]彭知辉.论群体性事件情报信息的作用与局限性[J],情报

39

[7][8][9]

杂志,2008,4:64-67.

LiX,ChenG.Alocal-worldevolvingnetworkmodel[J].PhysicalA,2003,328(1/2):274-286.

WattsDJ,StrogatzSH.Collectivedynamicsof“small-world”networks[J].Nature,1998,393:440-442.Barab6siAL,AlbertR.Emergenceofscalinginrandomnetworks[J].Science,1999,286:509-12.

NewmanMEJ.Spreadofepidemicdiseaseonnetworks[J].PhysRevE,2002,66(1):016128(1-11).

MayRM,LoydAL.Infectiondynamicsonscale-freenetworks[J].Phys.Rev.E,2001,64:066112.

(收稿日期:2010-07-19)